篆隶为骨 天趣为魂——李俊花鸟画的传统坚守与当代新声

胡振民/文

中国花鸟画自唐宋成熟以来,便承载着中国人观照自然、体悟生命的审美追求。在当代画坛,如何让传统笔墨在新时代焕发活力,是每一位创作者面临的课题。泰州籍画家、江苏省花鸟画研究会副会长李俊的作品,以“篆隶笔墨凝筋骨,花鸟情态蕴天趣”的鲜明特质,给出了“承传统而不囿于古,融当代而不逐流”的生动答案,堪称以笔为桥连缀古今的艺术实践典范。

笔墨是中国书画的灵魂,而李俊的笔墨最鲜明的特质在于“有根可循”。这根,深深扎在篆隶书法的沃土之中。传统花鸟画虽讲“以书入画”,却多取行草的流畅灵动,李俊却另辟蹊径,将篆书的圆劲浑厚、隶书的方劲古拙化作了画中花鸟的“筋骨”。观其笔下梅枝,绝无纤巧柔细之态,每一笔都如篆笔般凝实,落墨带“屋漏痕”的涩劲,收笔藏“锥画沙”的沉厚,枝干的苍劲挺拔不需过多皴擦,仅靠线条力度便跃然纸上。荷叶勾勒更见匠心,隶书的波磔笔意隐于其间,起笔藏锋如“蚕头”,收笔回锋似“燕尾”,叶片边缘的起伏转折,既有书法韵律,又暗合荷叶承露的自然形态。这种将金石气融入笔墨的技法,让他的作品跳出了常见的软媚之态,多了几分古雅刚健的气韵。

若说篆隶笔墨是李俊花鸟画的“筋骨”,那“花鸟情态”便是其艺术的“灵魂”。他的花鸟绝非标本式的写实,而是充满“活态”与“天趣”的生命载体。画雏鸡时,他摒弃古法“抬头鸡”“低头鸡”的固定范式,专注捕捉啄食时脖颈微探、羽毛蓬松的瞬间——淡墨晕染绒毛的柔软,浓墨点出眼睛的灵动,寥寥数笔便让天真憨态扑面而来。画荷花则更显层次,初夏新荷擎露用淡青墨色晕染,留足空白显水汽;深秋残荷听雨以枯笔皴擦荷茎,墨色浓淡间藏萧瑟,让荷花承载了时光流转的意境。这种对生命瞬间的精准捕捉,源于他“外师造化,中得心源”的创作理念,也是传统花鸟画“传神写照”美学的当代延续。

李俊的高明之处,在于他既守住了传统的“魂”,又走出了自己的“路”。他的创新首先体现在题材的拓展上,将传统花鸟画的视野从梅兰竹菊延伸到当代生活场景:城市公园的紫藤、小区花坛的月季、郊外田埂的雏菊,这些贴近生活的物象,让传统笔墨与当代观众产生强烈情感共鸣。《紫气东来》中,藤蔓走势遵循书法“八面出锋”原理,中锋立骨、侧锋取势,提按顿挫间既有金石气,又含自然意趣;《荷间逐影》则以S型构图再现泰州荷塘晨景,侧锋阔笔扫出的荷叶墨色晕化如晨雾漫过,中锋篆隶笔法勾勒的荷梗细劲却不纤弱,恰是水乡灵秀与笔墨刚健的完美融合。

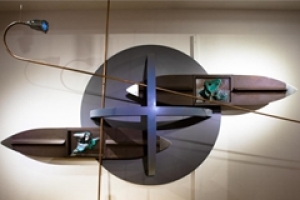

更深层次的创新,在于意境的当代升华。传统花鸟多追求“逸品”“雅品”的文人意趣,李俊则融入了当代人的精神需求。他画冬日山茶,以篆书圆劲勾勒枝干,墨色沉实如裹霜雪,暗合寒风中挺立的韧劲,传递出当代人面对挑战的从容力量;画阳台雏菊时,摒弃“孤芳自赏”的传统构图,用隶书方拙笔意铺陈花瓣,旁添淡墨勾勒的咖啡杯与书页,将都市闲适与自然生机相融。《迷失的家园》更具思想深度,以城郊电线、废弃构件为底,干笔勾勒的电线藏着工业痕迹的冰冷,而篆隶笔法立形的小鸟眼神茫然却透着倔强,通过笔墨的“刚柔枯润”隐喻工业文明与自然的关系,传递出对人与自然和谐共生的期许。

这份创新离不开地域文化的滋养。生于泰州艺术世家的李俊,将水乡“祥泰文化”的灵秀清婉植入笔墨,形成“金戈铁马”与“小桥流水”并存的刚柔之美。他笔下的荷梗苇茎,既有篆隶的刚劲,又含水乡植物的柔韧;水墨晕染间,总能看到溱湖晨露、河畔清风的影子。这种地域特质的表达,绝非简单的景物描摹,而是精神层面的深度契合,让他的作品有了独特的文化辨识度。

从文化传承的维度看,李俊的实践恰是对“为往圣继绝学”的生动诠释。他深入传统却不做复古的“囚徒”,拥抱当代却不随波逐流,用笔墨证明传统书画并非过时的艺术形式,而是能够承载当代精神的鲜活载体。在泰州花鸟画研究会十周年画展上,老中青三代画家各展所长,李俊的作品既显传统底蕴,又富时代活力,正是这种传承创新精神的集中体现。

当下,传统文化的创造性转化、创新性发展已成为时代命题。李俊以篆隶为骨、天趣为魂,在传统与当代之间搭建的艺术之桥,为花鸟画乃至中国书画的发展提供了有益启示。他的作品告诉我们:传统不是负担,而是根基;创新不是颠覆,而是活化。唯有像李俊这样深植传统沃土,紧扣时代脉搏,才能让中国书画这门古老艺术在新时代绽放出更加璀璨的光彩。